核聚變能源因其高效與清潔的特性,被視為未來能源發展的重要方向。在可控核聚變裝置的冷卻系統設計中,水冷系統憑借其技術成熟度高、冷卻性能優異以及成本相對較低等優勢,成為當前最具實際可行性的方案之一。然而,該系統的應用面臨一個關鍵挑戰:在高溫高壓工況下,水及水蒸氣對結構材料具有強腐蝕性。雖然這一問題在裂變反應堆中已得到較為深入的研究并積累了豐富的應對經驗,但聚變環境更為復雜。特別是聚變裝置特有的高強度、空間分布不均的磁場環境,其與腐蝕行為之間的耦合效應構成了新的技術難題,亟待深入研究。

針對上述問題,中國科學技術大學核科學與技術學院彭蕾副教授團隊借助國儀量子掃描電鏡與雙束電鏡進行了深入研究,通過搭建高溫磁場水蒸氣腐蝕設備和高溫水腐蝕設備,利用SEM、EBSD和FIB等技術表征分析在400℃,0T,0.28T和0.46T三個磁場強度下由水蒸氣腐蝕CLF-1鋼 0-300h后的氧化膜和在300℃高溫水腐蝕1000h的氧化膜的表面和橫截面結構。

研究中使用了國儀量子的SEM5000X超高分辨場發射電鏡與DB500雙束電鏡

研究發現氧化膜均呈多層結構,可分為富Cr內層和富Fe外層。氧化膜的形成可分為5個階段:從初始氧化顆粒到絮狀物,然后絮狀物不斷生成形成致密層,再在致密層上生長出尖晶石,最后尖晶石破裂轉變為層片裝氧化物。磁場的存在顯著加速了腐蝕速率,促進了外層磁鐵礦(Fe3O4)向赤鐵礦(Fe2O3)的轉變以及層片狀氧化物結構的形成。該研究以題為“Magnetic field effects on the high-temperature steam corrosion behavior of reduced activation ferritic/martensitic steel"的論文發表在《corrosion science》上。

表面氧化膜表征

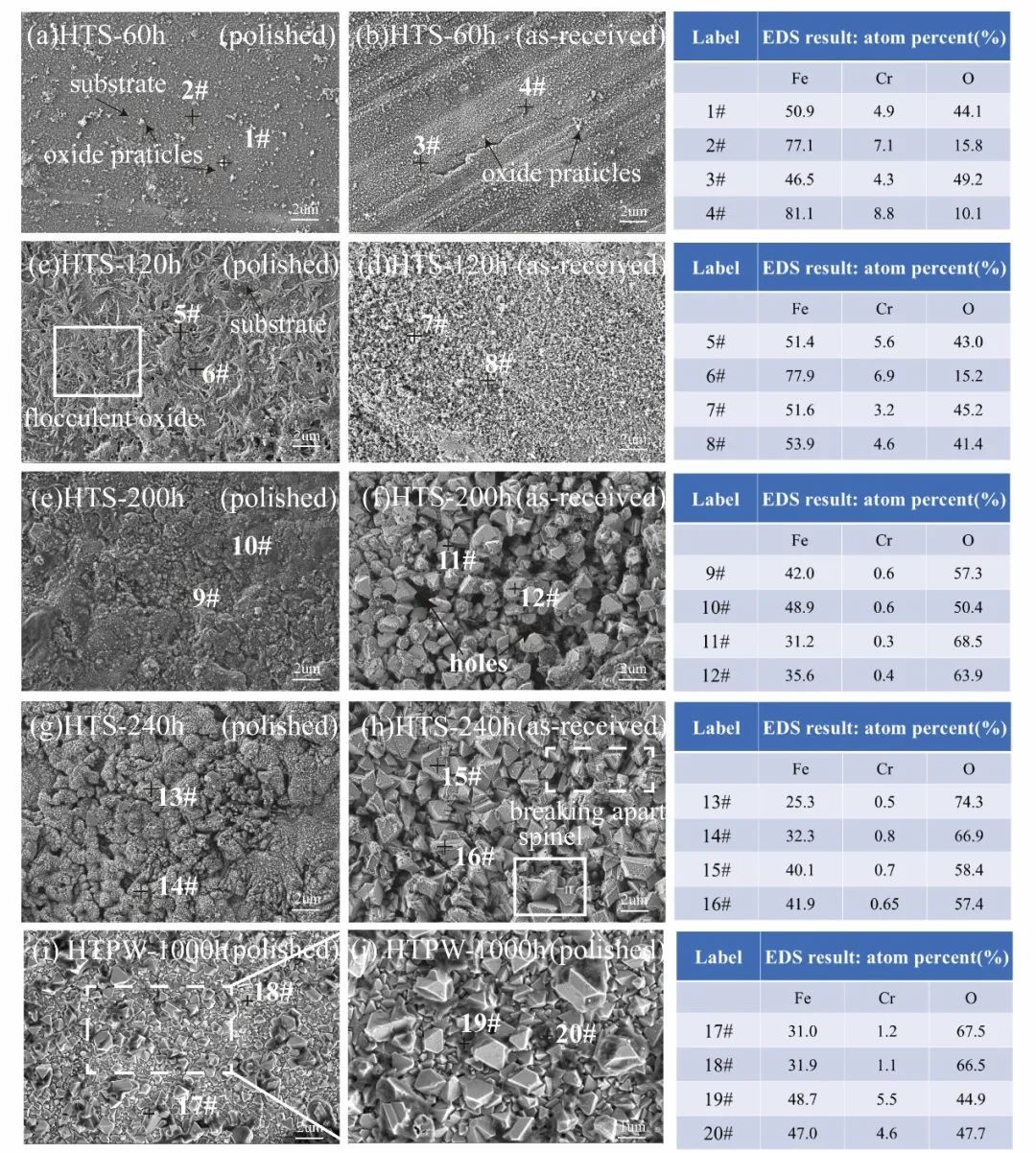

在高溫蒸汽(HTS)環境中,CLF-1 鋼表面在不同時間尺度下表現出不同的的腐蝕狀態。對于拋光表面,初期(60 h)氧化物以分散的細小顆粒形式存在,Fe/Cr 原子比與基體接近,表明尚未形成完整氧化層。到 120 h 時,表面出現大量絮狀氧化物,其化學組成與初期顆粒相似;200 h 后形成了致密的氧化層,且在其上可見新的氧化物顆粒與局部尖晶石結構。而粗糙表面在相同時長下表現出更快的氧化演化:早期即形成更細致、分布更均勻的絮狀氧化物,200 h 時腐蝕產物已轉變為尖晶石結構,顯示出比拋光表面更顯著的結構差異。在高溫高壓水(HTPW)的拋光表面形貌上觀察到與HTS類似的尖晶石結構,如圖 1(f)和圖 1(h)所示,HTPW 中尖晶石的稠度和數量更大,而 HTS 中尖晶石的規模更大。

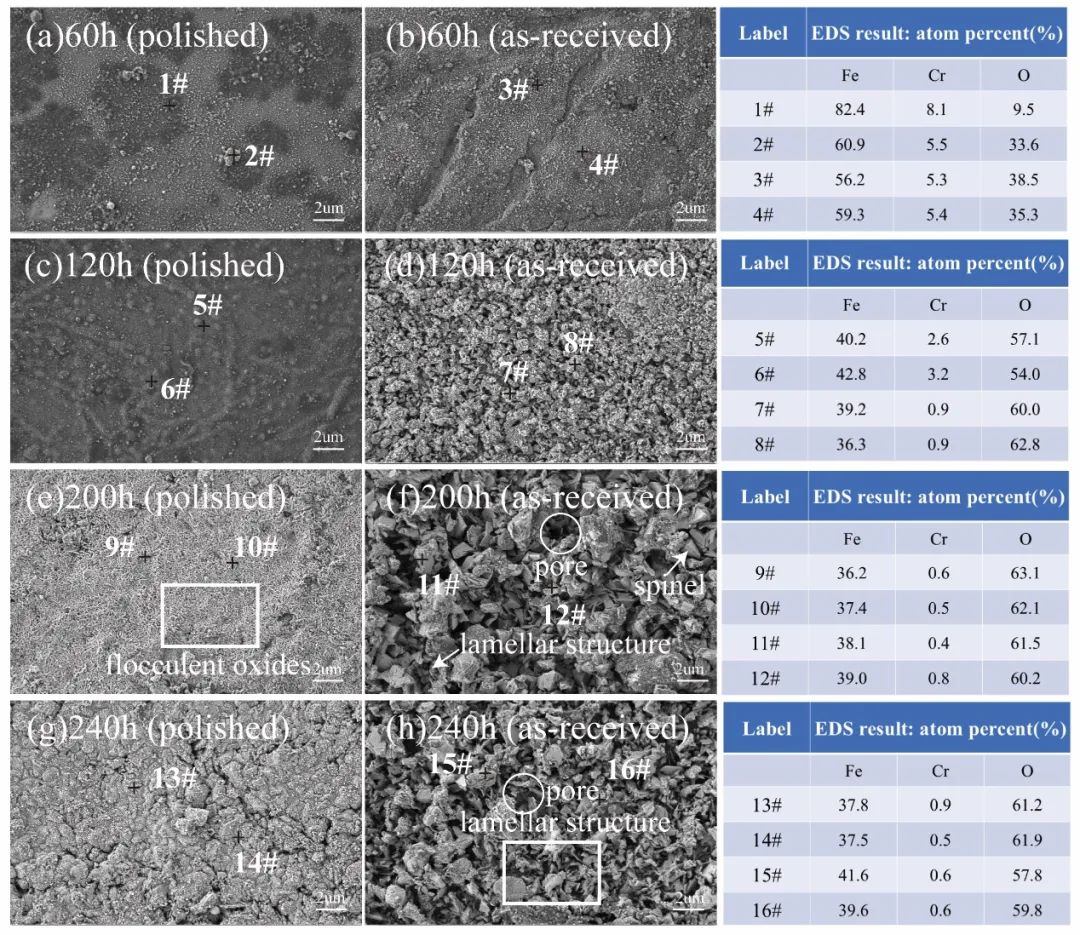

當引入磁場(拋光表面 0.28 T、粗糙表面 0.46 T)時,腐蝕行為進一步發生變化,如圖 2所示。60 h 時,兩種表面均出現氧化顆粒,但粗糙表面上顆粒數量更多。至 120 h,拋光面形成顆粒狀氧化物,而粗糙面已發展為細致的絮狀氧化膜;200 h 時,粗糙面出現結構邊緣斷裂的尖晶石及其周圍垂直于表面的層狀結構,伴隨大量孔隙形成。240 h 后,這些層狀結構更加豐富,形成更致密且方向一致的氧化層。EDS 結果顯示,在磁場下 Fe/Cr 含量隨時間下降,O 含量增加,且 Cr 含量在 120 h 時已明顯減少,遠早于非磁場條件下的 200 h。說明磁場促進了外層富鐵層的快速形成。

圖1 在 HTS 和 HTPW 中,CLF-1 試樣表面的 SEM 圖像和 EDS 點掃描標記為#1~#20

圖2 暴露于磁場的 CLF-1 試樣表面的#1 至#16 標記的 SEM 圖像和 EDS 點掃描:拋光表面(0.28 T);粗糙表面 (0.46 T)。

氧化膜物相分析

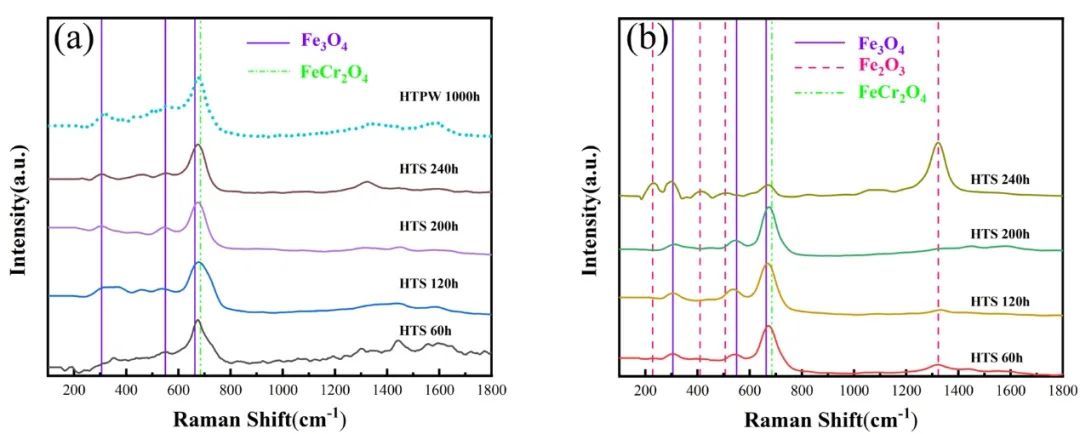

圖 3 和圖 4 展示了 CLF-1 鋼在高溫蒸汽(HTS)、高溫高壓水(HTPW)環境以及磁場作用下的氧化膜拉曼光譜特征。在無磁場條件下,HTS 和 HTPW 中形成的氧化膜均以 Fe?O?(磁鐵礦)和 FeCr?O? 組成的尖晶石結構為主,表現出相似的形貌和拉曼特征峰(302、534、663 和 685 cm?1),但由于兩者拉曼峰重疊,難以區分。Fe?O?(赤鐵礦)僅在 HTS 下暴露 240 h 的粗糙面中被識別。在磁場作用下(圖 4),氧化過程顯著加快。拋光表面在 240 h 時才出現少量 Fe?O?,且其峰強較低;而粗糙粗糙面在 120 h 就已出現 Fe?O?,240 h 時其信號增強,Fe?O? 和 FeCr?O? 的信號則減弱。這表明磁場加快了 Fe?O? 的生成。

圖3 HTS 和 HTPW 中 CLF-1 上氧化膜的拉曼光譜:(a)拋光;(b)粗糙。

圖 4 磁場下HTS中 CLF-1 上氧化膜的拉曼光譜:(a)拋光 (0.28 T);(b) 粗糙(0.46 T)。

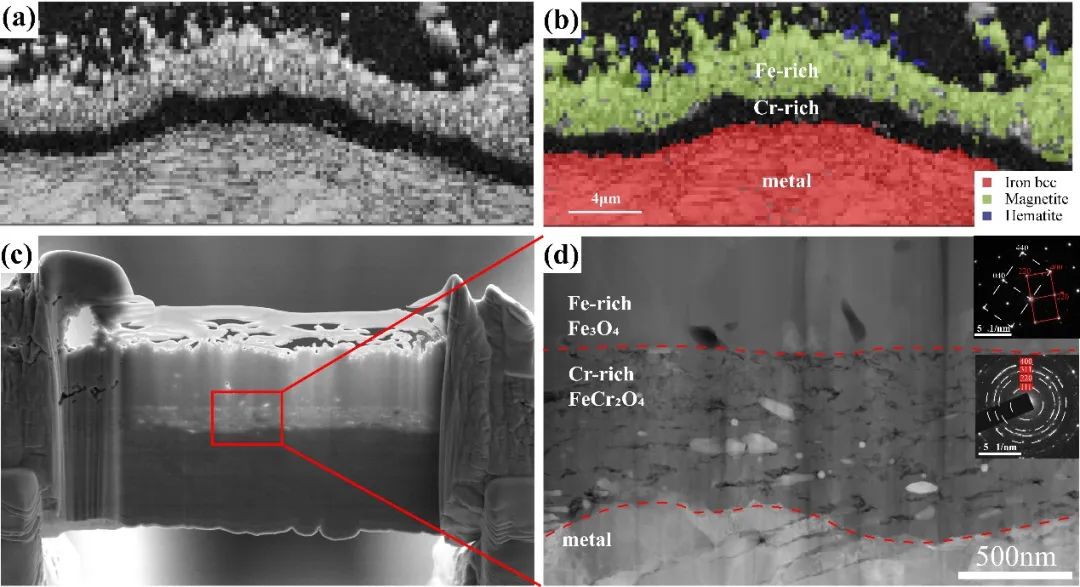

為研究粗糙面氧化膜的相組成與分布,對 HTS 腐蝕 300 h 的橫截面樣品進行了 EBSD 分析(圖 5a、b)。結果顯示氧化膜由三層結構組成:最外層是不連續且較薄的 Fe?O?,其下為致密的 Fe?O? 層。在 Fe?O? 與金屬基體之間還存在一層黑色區域,無法獲得清晰的菊池圖案,因此通過 FIB 制備截面薄膜(圖 5c、d)以進一步分析該層結構。TEM 和 SAED 結果顯示,中間的富鉻層為 FeCr?O? 結構,富鐵層為 Fe?O? 結構。兩層之間界面處存在明顯空隙,表明在氧化演化過程中形成了相間分離和孔洞結構。

圖 5 HTS 中 300 h 粗糙表面上橫截面氧化膜的微觀結構和相分布:(a)EBSD 帶對比圖;(b)EBSD 相圖;(c)FIB 制備的橫截面薄膜;(d)暗場 TEM 顯微照片和 SAED。

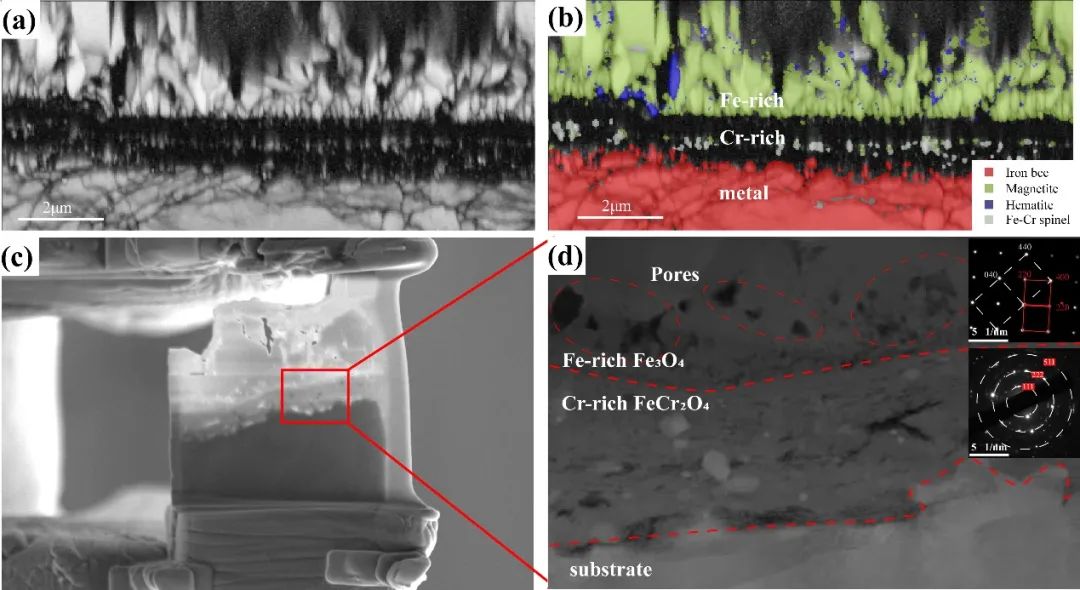

圖 6 展示了磁場(HTS,240 h)條件下粗糙面氧化膜的橫截面微觀結構。EBSD 測量結果(圖 6a、b)表明,外層氧化物主要由 Fe?O? 和 Fe?O? 組成,Fe?O? 呈層狀垂直排列,其中夾雜大量孔洞與晶間間隙,Fe?O? 分布于表層及間隙中。在基體與外層之間仍存在一層富鉻黑層,僅部分區域獲得清晰晶粒信息。FIB 制備薄膜(圖 6c)后進行 TEM 觀察(圖 6d),發現富鉻層呈多孔結構,空隙較多。與非磁場組相比,氧化膜的整體結構更為疏松,尤其在層間界面與富鐵層內部,孔洞更明顯,表明磁場加劇了腐蝕,降低了氧化膜的致密性。SAED 分析結果確認,氧化膜從內至外依然由 FeCr?O? 與 Fe?O? 構成,說明磁場主要影響結構致密度和空隙演化而非相組成本身。

圖 6在磁場 HTS 中粗糙表面的橫截面氧化膜的微觀結構和相位分布:(a)EBSD 波段對比圖;(b)EBSD 相圖;(c)FIB 制備的橫截面薄膜;(d)暗場 TEM 顯微照片和 SAED。

這項工作研究了在400 °C HST環境下腐蝕300 h 后有無磁場對CLF-1鋼腐蝕行為的影響,并對比了CLF-1鋼在HTPW與HTS環境下腐蝕后的氧化膜差異與,為聚變結構材料的抗腐蝕性能的優化提供了參考數據。

如您有采購需求

歡迎聯系我們!